2011年春季北極上空で観測史上最大のオゾンが破壊 —北極上空のオゾン破壊が観測史上初めて南極オゾンホールに匹敵する規模に—

(筑波研究学園都市記者会配付)

独立行政法人 国立環境研究所 地球環境研究センター

地球環境データベース推進室長 中島英彰(029-850-2800)

国立環境研究所ら9カ国による研究グループは、米国の人工衛星搭載センサーMLS、CALIPSO、OMI及び8カ国の北極圏におけるオゾンゾンデ*1 観測により、この冬から春にかけて北極上空で起こったオゾン破壊は観測史上最大規模であり、初めて南極オゾンホールと匹敵する規模のオゾン破壊が起こっていたことを確認しました。国立環境研究所は、ロシアにおけるオゾンゾンデ観測を分担しました。モントリオール議定書に始まるフロン類の排出規制の効果により大気中の塩素総量はすでに減少に転じていますが、今冬の北極圏上空では低温状態が長期間にわたって継続したため、オゾンを破壊する不安定な活性塩素の増大が継続し、高度18-20 kmでのオゾン破壊が80%まで進んだことが確認されました。今後もこのような規模の北極上空でのオゾン破壊が起こる可能性は否定できません。

なお、本研究結果は、日本時間10月3日(月)午前2時に「Nature」電子版に掲載されました。

*1 オゾンゾンデ: オゾンを測定する装置を載せた気球によって、地表付近から地上約30 kmまでのオゾン量を直接観測する機器。

1.背景

1984〜85年にかけて、日英の科学者により南極上空の成層圏にオゾンホールが発見されて以降、モントリオール議定書に始まる国際的な取り組みにより、フロン等の生産・排出が規制されてきました。そのため、オゾンを破壊する元となる大気中の活性塩素の総量は、2000年前後をピークに減少に転じたことが報告されています。ただし、南極オゾンホールに関しては、まだ統計的に明らかなレベルで回復に転じたという報告はありません。

一方北極域の成層圏に関しては、海陸分布の違いから南極に比べて冬季でも10度くらい気温が高いおかげで、南極ほど顕著なオゾン破壊がこれまで起きてきませんでした。それでも、1996年、1997年、2000年、2005年など北極上空の成層圏が低温で推移した年には、南極オゾンホールと比べると小規模ながら、北極上空でもオゾンホール的な状況が現れていました。それが今冬、南極オゾンホールと匹敵する規模のオゾン破壊が北極上空で起こっていたことが、観測史上初めて明らかとなりました。

2.2011年北極域成層圏における気象場

オゾンホールの発達には、零下80度以下にまで気温が下がる冬季成層圏の高度15〜25 kmで発生する、水蒸気と硝酸や硫酸などからなる極成層圏雲(Polar Stratospheric Cloud: PSC)の生成が不可欠です。PSCの表面上で、準安定な塩化水素(HCl)や硝酸塩素(ClONO2)が、オゾン破壊を引き起こすより活性な塩素系物質(Cl2, HOCl, ClNO2等)に変換される反応が起こるからです。南極上空では冬季4〜5カ月にわたってPSCが存在し、活性な塩素系物質がオゾンを破壊するときに生じる一酸化塩素(ClO)が高濃度な状態で持続されるのに対し、北極上空ではこれまでオゾン破壊が比較的大きかった1996年、2000年、2005年でも、最大でも 2〜3カ月しかPSCが存在しうる低温状態は持続しませんでした。しかしながら、今年2011年は異常低温がこれまでになく長期間(約4カ月間)持続しました。その原因として、低緯度からの暖気などが北極に入ってくるのを阻害する極渦*2 の強度が、ここ30年間で一番大きかったことが挙げられます。

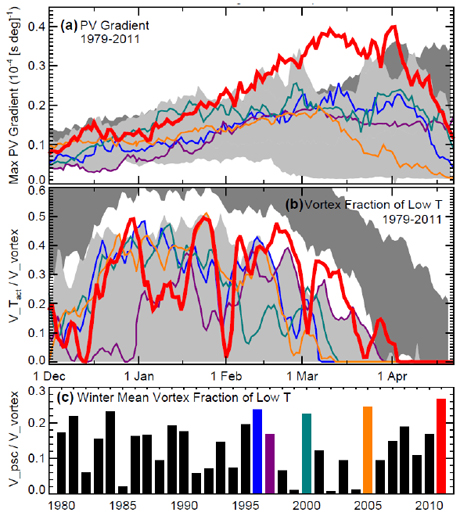

図1(a)に、1979年から2011年までの北極上空成層圏での、極渦の強さの指標となる、ポテンシャル渦度*3 の勾配の最大値の時間変化を示します。これを見ると、2011年(赤線)は2月から4月にかけ過去最大の値を示していて、特に3月中は南極での値も超えて大きな値で遷移しており、今年の冬の北極上空の極渦が特別強かったことが分かります。また、図1(b)に、極渦の中でPSCが存在しうる低温領域の大きさの、極渦全体に対する比率の大きさの時間経過を示します。これを見ると、2011年(赤線)は全般的に値が大きく、特に2月後半から4月にかけては、過去最大規模で推移したことが分かります。この比率の値をひと冬平均したものの経年変化が図1(c)であり、2011年は過去最大であったことが分かります。

このように、2011年の北極上空成層圏は、過去最大の強い極渦と長い低温期間が相まって、オゾン破壊を進行させるPSCがこれまでになく多く発生し、大きなオゾン破壊につながったことが分かりました。

*2 極渦: 北極・南極上空の成層圏に冬季にできる、低気圧性の渦。冬季の強い西風の極夜ジェット気流に囲まれるため、低緯度からの暖気気流の流入が妨げられ、冬季には太陽光も当たらなくなるため加熱もなくなり、極渦の内部ではオゾンの破壊を引き起こすもととなる低温状態が維持されます。

*3 ポテンシャル渦度(=渦位): 回転している流体を、体積を変化させずに回転軸方向に伸縮させた時に保存される物理量。地球大気の流れを考えた時に、同じ空気塊のポテンシャル渦度は、断熱過程では保存されます。また、赤道から極へ近付くほど、ポテンシャル渦度の絶対値は大きくなります。ポテンシャル渦度の勾配が一番大きくなるところが、極渦の境界に相当します。

3.2011年北極域成層圏におけるオゾン破壊の概要

1991年に打ち上げられた米国の人工衛星UARS衛星搭載センサーMLSは、1992年から1997年にわたって全球のオゾン(O3)、一酸化塩素(ClO)、硝酸(HNO3)などの微量気体成分濃度の高度分布を測定してきました。またその後継機となる2004年打ち上げのAura衛星搭載センサーMLSは、上記に加え塩化水素(HCl)濃度の高度分布観測も行っています。

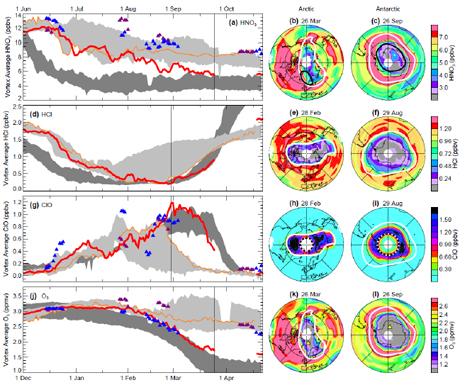

図2(a),(d),(g),(j)に、これら両衛星搭載MLSが観測した、北極域でオゾン破壊が大きかった1996年(青)、1997年(紫)、2005年(オレンジ)、及び2011年(赤)北極上空高度約20 km(温位*4 485 K面)での微量気体成分HNO3, HCl, ClO, O3の変動の様子を示します(日付は下の目盛り)。背景にある薄いグレーはAura/MLSによる2005〜2010年の変動の幅を、濃いグレーは半年ずらした南極上空での変動の幅を示します(日付は上の目盛り)。右には、左側の図の縦線の日で切り出した、高度約20 km(温位 485 K面)におけるそれぞれの微量気体成分の空間分布を示します。白い線が極渦の範囲を、図2(b), (c)上の黒い線は、PSC生成温度以下の領域を示します。

図2(d)を見ると、HCl濃度は前年12月後半から徐々に減少し始めます。それに伴い、図2(g)のClO濃度は逆に上昇を始めます。これは、PSC表面上での反応により、準安定なHClやClONO2が活性なClOに変換されていることを示します。通常の年ですと、北極上空でのClO濃度は遅くても2月後半には減少し始めるのですが、2011年の場合(図2(g)赤線)高ClO状態が3月後半まで続き、濃いグレーの南極と同様の状況になっていることが分かります。それに伴い、図2(j)のオゾン濃度も減少を続け、南極の場合と同様に減少し続けていることが分かります。

図2の右側にある各微量成分の空間分布も、若干南極より規模は小さいものの、白線で描かれた極渦の中ではほとんど南極と同じ値にまで変化していることが分かります。

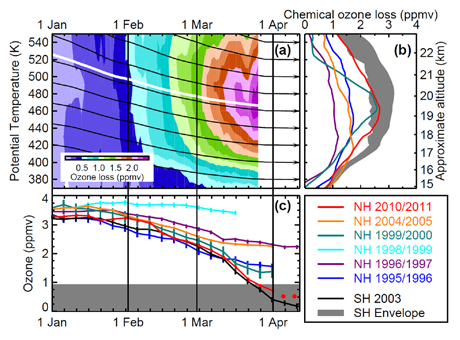

オゾンは活性塩素との反応による化学的破壊の他に、空気塊の上下運動に伴う力学的要因によっても見かけ上の値が変化します。純粋に化学的なオゾン破壊量を正確に見積もるために、この研究では2つの手法を用いました。ひとつは、観測されたオゾン量と力学的な運動のみを考慮してモデルで計算されたオゾン(パッシブオゾン)量との差から、化学的オゾン破壊量を見積もる手法。もう一つは、「オゾンゾンデ・マッチ観測*5 」と呼ばれるオゾンゾンデ同期観測を行い、化学的オゾン破壊量を見積もる方法です。図3(a)が前者の方法で見積もった化学的オゾン破壊量であり、図 3(b)が後者の方法で見積もった化学的オゾン破壊量です。両者は誤差の範囲で良く一致することが見て取れます。また、図3(a)には、冬季極域における、非断熱冷却に伴う空気塊の沈降の効果も、黒い矢印の曲線で示してあります。この図の中で、最大のオゾン破壊が起こった、3月末に高度約19 km(温位 465 K面)となる空気塊でのオゾン量の変化を、いくつかの年に関してプロットしたのが図3(c)です。これまででこの高度で最もオゾン破壊量が大きかったのが 2000年の約60%の破壊でしたが、今年に関しては約80%のオゾンが破壊されていたことが分かります。また、史上初めて北極上空で1985年の南極オゾンホールが発見された時より大きなオゾン破壊が起こっており(図3(c)の濃いグレーの値以下にまでオゾン量が減少)、2003年の南極でのオゾン破壊と匹敵する状況になっていたことが分かります。

*4 温位: 上空の空気塊を断熱的に地上の標準気圧(1気圧=1013.25 hPa)の所まで下降させた時、その空気塊が持つ温度の事。絶対温度(K)で示す。温位は、空気塊の中で水蒸気の凝結が起こらない限り、空気塊の移動に伴っても保存される量であり、運動を伴う気体を考えた時、高度(km)や気圧(hPa)よりも良い高さの指標となる。高い高度ほど一般的に温位の値も大きくなり、地表の温位はその場の気温と同じになる。

*5 オゾンゾンデ・マッチ観測: ある観測点でオゾンゾンデ観測を行った後、上空の風向・風速の気象予測データを元に空気塊の流れを予測する粒跡線解析を行います。その結果、空気塊が別のオゾンゾンデ観測点の近くを通ることが判明した場合、その時間に合わせてオゾンゾンデ観測を行うことにより、空気塊の移動に伴うオゾン変動要因を排除し、化学的オゾン破壊量を見積もる観測手法の事です。

*6 オゾン全量: 上空のオゾン量をすべて積算した値。値の大きさとしては、上空のオゾンをすべて合わせて地上1気圧まで持ってきたと仮定した時のオゾンの厚さをmmで現し、それを100倍したものをドブソン・ユニット(DU)という単位で表す(1 DU=1 m atm-cm)。地上での有害な紫外線強度は、オゾン全量と反相関の関係にある。

4.今後の展望

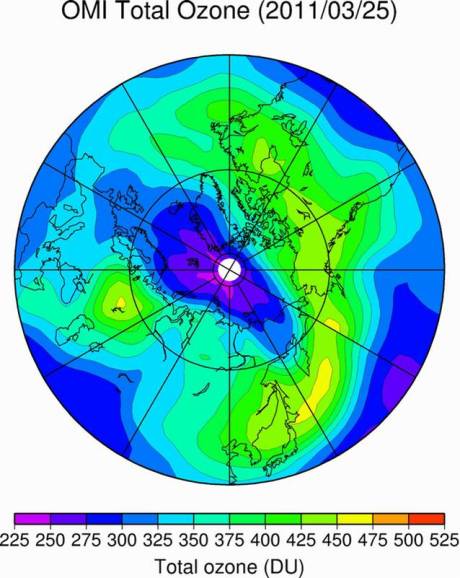

2011 年3月〜4月に観測史上初めて起こった北極オゾンホールにより、低オゾン領域がスカンジナビア半島やロシアの北部など、南極に比べて人口密度の高い領域に差しかかり、生物に有害な紫外線量が通常より増加したことが分かっています。また4月後半に極渦が崩壊した際には、低オゾン領域のかけらが日本上空にまで到達し、4月30日にはつくばで通常の年よりも高い紫外線量も観測されています。

最近の傾向を見ると、北極上空の成層圏気温は暖かい年と寒い年が入れ替わりにやってきており、さらにその振幅が1970年代に比べ増大してきているという報告があります。また、その寒い年の冬季の気温が、近年になるにつれてより低くなってきているような傾向も見られます。モントリオール議定書による規制によっても、成層圏の塩素量がオゾンホールを引き起こさないレベルまで減少するにはあと数十年かかると予測されており、今後2011年と同等、あるいはそれより激しい北極オゾンホールが起こる危険性を、現時点では排除することができません。もしそのようなオゾンホールが起こった場合には、有害紫外線による皮膚がんや白内障といった健康への影響が懸念されます。

冬季成層圏の気温と極渦の強さは、大気の放射過程と波動活動に依存しており、これらは最近の温室効果ガスの増加による影響を受けています。ところが、最新の化学気候モデルをもってしても、将来の北極上空成層圏の気温や極渦の強さの年々変動や傾向を予測するのは困難です。少なくとも、成層圏塩素量が高いレベルにあるあと数十年間は、我々は南極オゾンホールに加えて今後は北極オゾンホールの状況の監視を続け、オゾン破壊の将来予測の不確実性を改善する努力を続けるべきであると考えられます。

今回の研究に関わった国際組織(9カ国、18組織、国別)

アメリカ: Jet Propulsion Laboratory, New Mexico Institute of Mining and Technology, NASA Langley Research Center, Science Systems and Applications, Science and Technology Corporation, NOAA Earth System Research Laboratory

ドイツ: Alfred Wegener Institute

オランダ: Royal Netherlands Meteorological Institute, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology

カナダ: Environment Canada, University of Toronto

ロシア: Central Aerological Observatory, Arctic and Antarctic Research Institute

フィンランド: Finnish Meteorological Institute

デンマーク: Danish Meteorological Institute

日本: 独立行政法人 国立環境研究所

スペイン: National Institute for Aerospace Technology

問い合わせ先

独立行政法人 国立環境研究所

地球環境研究センター 地球環境データベース推進室長 中島英彰

Tel: 029-850-2800