淡水魚における放射性セシウムの半減期

特集 河川流域における放射性セシウムの今後を予測する

【環境問題基礎知識】

石井 弓美子

1. はじめに

2019年の春、福島第一原発事故から8年が経過しました。事故直後には非常に問題になった食品中の放射性物質の話題も、最近では耳にする機会が減ってきました。福島県の農林水産物のモニタリング検査結果 (http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/89-4.html)を見ても、一般食品中の放射性セシウム濃度の基準値である100Bq/kg(134Csと137Csの合計)を超えるものは着実に減ってきています。しかし、水産物の中でも特に淡水魚では、海水魚に比べ放射性セシウムによる汚染が長期化しており、現在でも基準値を超過するものが見られます。ここでは、淡水魚の放射性セシウム濃度の減少について、その現状と放射性セシウムの減少速度の指標となる半減期について解説します。

2. 現在の魚のセシウム濃度

水産庁では淡水魚と海水魚を含む水産物のサンプリングと放射性セシウム濃度のモニタリングを行っており、結果が水産庁のホームページで公開されています(http://www.jfa.maff.go.jp/j/housyanou/kekka.html)。放射性セシウムには134Csと137Csが含まれますが、一般食品中の放射性セシウム濃度の基準値は134Csと137Cs合わせて100ベクレル(Bq/kg)と設定されています。海水魚では、2015年4月以降、基準値を超える魚は報告されていませんでしたが、2019年1月に1検体のみコモンカスベという魚で160Bq/kgと基準値を超えるものが見つかりました。しかし、全般的には海産魚の放射性セシウム濃度は順調に下がり、2017年に一部の出荷制限魚種を除くすべての魚介類に試験操業対象種が拡大され、漁業の再開に向けた取り組みも進められています。現在では郡山市内のスーパーなどでも、「常磐もの」として福島県産のカレイなどが並べられているのを見かけることもあります。一方で、淡水魚の放射性セシウム濃度は海水魚よりも高い値が続いており、比較的汚染の低い福島県中通りを流れる阿武隈川であっても、基準値を超えるヤマメ・イワナが2018年にも何検体か報告されています。淡水魚の放射性セシウム濃度は、流域内でも地域間、個体間で非常にばらつきが大きく、「安定的に100Bq/kgを下回る」と判断することが難しいことが、出荷制限や採捕自粛の解除が遅れる一つの原因になっています。このように、海水魚に比べ、淡水魚では放射性セシウムによる汚染の問題は今でも収束していません。今後、淡水魚の放射性セシウム濃度はどのように減少し、いつになれば心配なく食べられるようになるのでしょうか。

3. 放射性セシウムの物理学的半減期、生物学的半減期、生態学的半減期

放射性セシウムの減少速度の指標として、半減期が使われます。まず、原発事故により放出された放射性物質は、物理的な崩壊によって何もしなくても減少していきます。放射性物質が物理的な崩壊により半分にまで減る時間を物理学的半減期と呼びます。放射性セシウムには134Csと137Csが含まれますが、それぞれ半減期は2年と30年です。事故後8年の現在、134Csと137Csは、物理的な崩壊により事故直後に存在した量のそれぞれ6%、83%程度に減少していると計算されます。このように、137Csは134Csに比べ半減期が長いため、なかなか減少せずに環境中に残り続けます。

次に、魚の放射性セシウム濃度の減少を考えるときに重要なのが、生物学的半減期です。これは淡水魚に取り込まれた137Csが魚の代謝とともに体外に排出され、半分の濃度になるまでにかかる時間で、実験によって調べられるものです。福島県内水面水産試験場の実験によると、実験室でウグイに137Csの含まれた餌を与えて137Csが蓄積された後、137Csが含まれない餌に切り替えてきれいな環境で飼育した場合、137Csの濃度は3か月から半年で半減する、つまり生物学的半減期は3か月から半年であることが確かめられています。

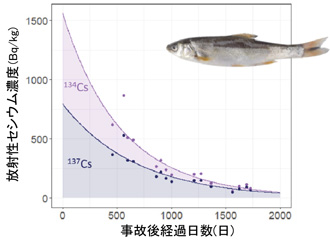

それでは、実際に福島県の淡水魚の放射性セシウム濃度はどのように変化しているでしょうか。図1に新田川(福島県飯舘村・南相馬市)のウグイの放射性セシウム濃度の変化を示します。事故後初期には134Csと137Cs合わせて数百Bq/kgあった放射性セシウムが数十Bq/kg程度まで指数関数的に減少しています。ここから推定される自然環境下の天然ウグイの137Cs濃度が半分にまで減少するのにかかる時間は1.3年で、これを生態学的半減期と呼びます。つまり、代謝による137Csの減少速度である生物学的半減期(3か月から半年)より、自然環境下の減少速度である生態学的半減期(1.3年)の方がずっと長いことが分かります。これは、自然環境下のウグイが環境から餌などを通して137Csを取り込み続けていることを示しています。淡水魚の放射性セシウム濃度が海水魚よりも下がりにくいのは、海洋では放射性セシウムが海水に拡散したことで薄められたのに対し、河川や湖では環境中に放射性セシウムが残っており、餌を通して淡水魚に取り込まれるためです。

生態学的半減期は、生物学的と異なり、生物体内での137Csの動きだけなく、流域など環境内で137Csがどう動くか、また環境内の137Csが生態系を通して魚にどのように取り込まれるのかによって、時間とともに大きく変化します。図1で示した事故後数年のウグイの137Csの生態学的半減期は1.3年と物理学的半減期よりも短いのですが、これは、事故後初期には、河川や湖など環境水中に放出された生物に取り込まれやすい137Csの大部分が、底泥に吸着したり流出したりすることにより環境中から迅速に減少するためです。一方で、河川や湖に残った放射性セシウムは、生態系内を循環して減少しにくく、時間が経つとともに生態学的半減期は長くなると考えられています。チェルノブイリ原発事故後12年間の魚の137Cs濃度を測定した1999年のJossonらの研究により、魚の137Cs濃度の減少速度は時間の経過とともに小さくなり、初期には数年だった生態学的半減期が、時間とともに20年以上に長くなってしまう場合もあることが報告されました。2016年の和田らの報告によれば、福島においても、ワカサギなど一部の魚で放射性セシウム濃度の減少速度が時間とともに減少する傾向があることが報告されています。淡水魚の将来の137Cs濃度を予測するためには、137Csの環境内での動きを知ることが不可欠なのです。

4. 環境から魚に取り込まれる放射性セシウム

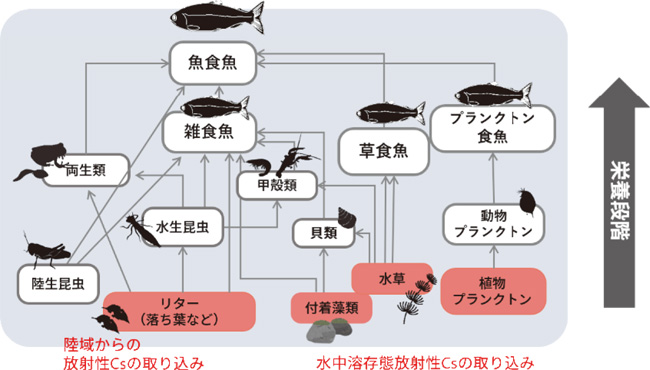

淡水生態系で137Csがどのように魚に取り込まれるか、環境中の何が重要な137Csの魚への供給源であるかを調べるために、国立環境研究所では、2014年から福島県浜通りの河川(真野川,太田川)と真野川のダム湖であるはやま湖、福島県中心部の猪苗代湖において、水生生物に含まれる放射性セシウム濃度の調査を行っています。調査では、魚類だけでなく、魚の餌となる食物網内のさまざまな生物を採取します(図2)。川底を網でさらって水生昆虫類・貝類・甲殻類などの底生生物を採集したり、落ち葉、川底に付着した藻類、プランクトン、河川水や湖水などの環境試料の調査も行っています。

魚の放射性セシウムのほとんどは、生物の食べる-食べられる食物網の関係を介して取り込まれることが知られています(図3)。環境水中で、放射性セシウムは水に溶けた状態(溶存態)と、土壌粒子などに吸着して浮遊する状態(懸濁態)として存在しますが、土壌粒子などに強く吸着した放射性セシウムは植物や水生生物に吸収されにくいと考えられます。また、溶存態の放射性セシウムも直接魚に取り込まれる量はわずかで、溶存態は川底に付着した藻類や水生植物、プランクトンなど生産者を通して食物網内に取り込まれます。また、水中の放射性セシウムだけではなく、川や湖に落ちた落葉や、落下昆虫として魚の餌となる陸生昆虫も、重要な陸域からの放射性セシウムの供給源となります。我々のこれまでの研究により、河川や湖では、落ち葉や川底に付着した藻類などの放射性セシウム濃度が高く、これらを餌として利用する生物を通して放射性セシウムが食物網に取り込まれることが分かっています。また、湖と河川、そして同じ河川内であっても上流(図2A)と下流(図2B)など異なった環境では、その場所の生物相や食物網構造が大きく異なり、同じ魚種でも食べるものが異なり、食物網内での放射性セシウムの動きも異なる可能性があります。

今年の春、ようやく秋元湖のイワナとヤマメの出荷制限が解除されました。淡水魚は渓流釣りやワカサギ釣りなど、地域の観光資源としても重要であり、出荷制限が解除されない地域では豊かな自然の恵みを利用できない状態が続いています。今後の出荷制限解除と漁業再開などの将来的な見通しを立てるためには、河川や湖など様々な淡水環境での放射性セシウムの動きや、魚の放射性セシウム濃度のばらつきを引き起こす要因についての理解を深め、将来予測のための知見を蓄積していく必要があるでしょう。

執筆者プロフィール:

大学院生の頃、研究室の同期が実験材料として使うイモリを野外で捕獲し、飼育しはじめて20年近くになります。イモリ達はまだまだ元気で、飼育下では大変な長寿のようです。2年ほど前から福島で水生生物の野外調査に出るようになり、時々活きのいい水生昆虫を餌としてあげられるようになりました。