焼却過程における放射性セシウムの挙動把握と化学形態の推定

特集 災害環境研究-被災地の環境回復と創生に向けて-

【環境回復研究プログラム(PG1)-汚染廃棄物研究の紹介】

倉持 秀敏、由井 和子

東京電力福島第一原子力発電所の事故により放射性物質が放出され、残念ながら、我々が居住している周囲の土、草、枝、葉が放射性セシウムによって汚染されました。日常生活や草刈り等によってこれらの汚染物は我々の身の回りのごみと一緒になり、結果として家庭から排出される都市ごみも汚染されるという状況になりました。我々が出す都市ごみは、通常、一般廃棄物焼却処理施設において焼却処理されます。放射性セシウム自体は焼却の際に放射能を失うわけではないので、放射性セシウムは物理化学的にどう変化するのでしょうか? そこで、一般廃棄物焼却処理施設に対して調査を実施し、焼却における放射性セシウムの振る舞い、つまり、挙動を整理しました。また、その挙動を理解・予測するため、焼却処理において生成される放射性セシウムの化合物を特定しつつ、その生成量を計算する方法を開発しています。

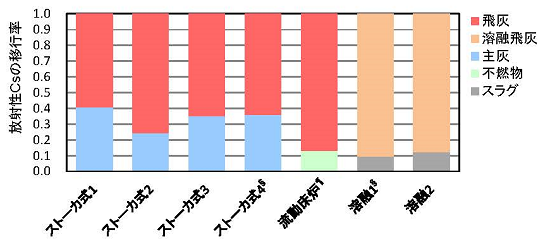

一般的な焼却処理方式は、火格子上でごみを燃やすストーカ式及び浮遊した熱砂でごみを燃やす流動床式であり、加えて焼却より高温で熱処理して燃え残りの灰まで溶かす溶融があります。それぞれの施設数割合は、ストーカ式が73%、流動床式が17%、溶融が10%です。細かい処理プロセスは後で述べますが、ごみの焼却処理は、ごみの燃焼?排ガスの冷却?集じん処理から成り立っています。焼却炉内でごみが燃焼されると、ごみ中の可燃分は二酸化炭素や水になり、灰分は、燃焼して気体となるものは他の排ガスとともに排ガス冷却処理ラインへと移行しますが、燃焼温度で固体や溶融物となるものは、一部は火炎や燃焼用ガスの流れにのって排ガスラインに混入し、残りはそのまま冷却されて排出されます。排出される共通なものとしては、排ガスと、排ガス処理において排ガスから分離されるばいじん(細かい固体粒子)、つまり、飛灰(溶融の場合には溶融飛灰と呼ばれる)があります。さらに、燃焼で気体にならなかったものとして、ストーカ式の炉底から主灰が、流動床式の炉底から不燃物が排出されます。また、溶融処理の場合には、主灰の代わりにスラグというガラス質の固体が排出されます。では、放射性セシウムはどこに排出されるのでしょうか?

東日本の一部の焼却処理施設および溶融施設に対して、ごみの投入量、排ガスおよび飛灰等の排出量を調査し、採取した排ガスや飛灰等に含まれる放射性セシウムの濃度を測定しました。どの施設においても排ガス処理後の排ガスには放射性セシウムは検出されませんでした。したがって、ガス状の放射性セシウム濃度はゼロと見なせるレベルと考えられます。一方、飛灰や主灰等の固体排出物には放射性セシウムが検出され、それらの濃度は処理前の都市ごみよりも高いことが確認されています。これは焼却によって可燃分の重量が大きく減少したためです。これらの濃度測定結果と排出量調査により、各種灰等への放射性セシウムの移行率を算出し、その結果を図1に示します。全体的には、飛灰もしくは溶融飛灰への移行率は、炉底から排出される主灰、不燃物もしくはスラグへの移行率に比べて高いことがわかりました。高い飛灰への移行率から、ごみ燃焼処理の過程で放射性セシウムがガスとして揮発し、排ガスの冷却過程においてばいじん粒子に凝結したと考えられます。しかし、飛灰の移行率の大きさは方式で異なり、流動床式、溶融、ストーカ式の順番になりました。流動床式の場合にはストーカ式の主灰に相当するものの多くが細かい粒子となって飛灰となることから、ストーカ式であれば主灰に含まれるはずの放射性セシウムも飛灰になり、飛灰への移行率が高くなったと考えられます。一方、溶融の場合には、焼却よりもかなり高温で処理されるため、放射性セシウムがガスとしてより多く発生し、飛灰への移行率が高くなったと考えられます。

焼却施設の調査結果では、放射性セシウムは飛灰へ移行しやすいことがわかりましたが、どんな化合物として存在しているのでしょうか? 我々は、まず、飛灰および主灰に対して溶出試験を行いました。溶出試験とは、各種灰と水を混合・撹拌し、一定時間後に水の中の放射性セシウム濃度を分析する試験です。この試験結果では、飛灰からの放射性セシウムの溶出率は高く、主灰からの溶出率がかなり低いことが分かりました。つまり、飛灰と主灰とでは放射性セシウムの主な化学形態が異なっています。次に、分析化学的な方法で化学形態を決定すれば良いのですが、放射性セシウムの濃度は極めて低く(例えば、1 Bq/kgは2.5×10-16 mol/kg)、実験的に化学形態を決定することは困難です。そこで、焼却施設内において放射性セシウムの化学形態とその生成量を明らかにするために、Ginsbergらが提案したマルチゾーン平衡計算を用いました。

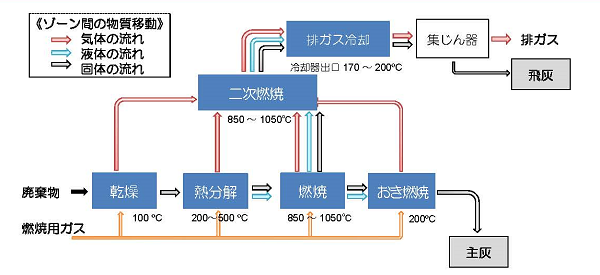

マルチゾーン平衡計算とは、各種プロセスをいくつかのゾーンに分割し、ゾーンごとに温度や反応率を設定して平衡計算を行う方法です。本研究では図2のように焼却施設内を乾燥、熱分解、燃焼、おき燃焼、二次燃焼、排ガス冷却というゾーンに分解して、それぞれの条件を設定して計算に使用しました。これまでの計算により、排ガスの主要成分(CO, CO2, O2, H2O等)の濃度については妥当な値が得られていることを確認しています。

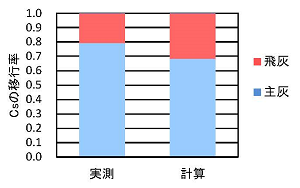

また、図3に放射性セシウムの各種灰への移行率の計算結果を示しますが、計算値は実測値を比較的良好に再現できています。

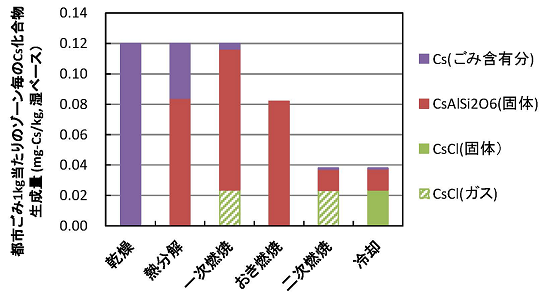

図4に、ストーカ式の焼却施設に対して、各ゾーンごとのセシウムの化学形態と生成量を示します。おき燃焼ゾーンで排出される主灰では放射性セシウムはアルミノシリケートであること、排ガスの冷却ゾーンで排出される飛灰では主に塩化セシウム(CsCl)として存在していることが示唆されました。

各種灰中での化学形態が明らかになると、灰の性状、例えば、放射性セシウムの溶出性も予想できます。アルミノシリケートは水に対して難溶性であることから主灰からの放射性セシウムの溶出率は極めて低く、塩化セシウムは易溶性であることから飛灰の溶出性が高いことが計算結果から予想されます。この予想は上で述べた実際の主灰および飛灰の溶出率の違いをうまく説明できています。これだけでは計算結果の妥当性を示す材料としては不十分であり、現在、主灰の主要成分の鉱物相を再現できるように改良し、かなりの部分を再現できるようになってきました。また、実際の焼却温度は、計算のように一定ではなく、部分的に高温になって一部が溶融することもあるので、溶融現象も取り込みながら改良を進めています。これらの改良により、都市ごみとは組成が異なる災害廃棄物や除染廃棄物を焼却処理した際の放射性セシウムの挙動や排出される灰の性状に対する予測・制御が期待されます。また一方、放射性セシウムが焼却施設内の耐火物へ蓄積することも知られています。耐火物相をマルチゾーン平衡計算へ組み込むことで耐火物中におけるセシウムの化学形態についても予測可能ではないかと期待しています。最後に、環境回復研究で得られた方法を、資源循環研究分野、つまり、焼却および溶融処理における有用金属及び有害金属の挙動予測に適用し、資源回収や安全性の面で焼却処理の高度化に寄与できればと思っています。

執筆者プロフィール

(倉持)震災以降、減容化技術の問題に対応し、忙しい毎日ですが、自身は減容できずプライベートでも効率的な対策を思案中。

(由井)入所して早や2年、廃棄物処理研究の奥深さと現実的な重要性をひしひしと感じております。頑張ります。