近年の北半球中高緯度における猛暑発生頻度の増加要因を解明(お知らせ)

(筑波研究学園都市記者会、環境省記者クラブ同時配布)

| 平成26年7月28日(月) 独立行政法人国立環境研究所 地球環境研究センター 気候モデリング・解析研究室 特別研究員 釜江陽一 気候変動リスク評価研究室 主任研究員 塩竈秀夫 東京大学 大気海洋研究所 准教授 渡部雅浩 教授 木本昌秀 |

| 独立行政法人国立環境研究所の釜江陽一特別研究員らは、海洋の自然のゆらぎや人間活動の影響を考慮した大気大循環モデルによる実験により、近年の猛暑発生頻度の変動要因を調査しました。 その結果、近年のように海の表層の温暖化が緩やかな期間でも、亜熱帯から高緯度にかけての広い範囲では、大気中の二酸化炭素濃度の上昇を始めとした人間活動の影響が、猛暑の発生頻度を増加させていることがわかりました。また、特に近年の中緯度での猛暑の頻発には、海洋の数十年周期のゆらぎの影響も重要であることがわかりました。本研究の結果は、海の表層の温暖化の停滞傾向が今後も続いたとしても、人間活動の影響で陸上の猛暑発生頻度は増え続けていくことを示しています。 本論文は、7月25日付で米国地球物理学連合誌「Geophysical Research Letters」速報版に掲載される予定です。また、本研究の成果が英国科学誌「Nature」に取り上げられました。 |

1.背景

過去133年間で、世界平均した年間平均気温は0.85℃上昇しており、将来はますます地球温暖化が進行すると考えられています(Stockerほか 2013)。平均気温の上昇とともに、夏の猛暑の頻度は世界的に増え続けており(Hansenほか 2012)、健康被害や産業活動に大きな影響を与えています。これまで、人間活動による温室効果ガス濃度の増加によって、海の表層の温度が上昇し、陸面が昇温することで、世界的に平均した気温が上昇し、猛暑の頻度が増えていると考えられてきました。一方で、ここ10年ほどは大気海洋内の自然のゆらぎ(以下、自然変動と呼ぶ。人間活動の影響がなくても、大気海洋システム内の自発的なメカニズムによって、気候が変動する現象。1日から数十年まで、時間スケールの様々なゆらぎが存在する)等の影響によって海の表層の温暖化が抑えられる傾向にあり、それによって世界的に平均した地上気温の上昇も緩やかな傾向が続いています(地球温暖化の停滞期、ハイエイタスと呼ばれる。Watanabeほか 2013、渡部 2014、用語説明参照)。一方で、北半球陸上では、猛暑の発生頻度は増え続けており、その原因の究明が求められていました。

これまで、猛暑の発生頻度の変動に対する「自然変動」と「人間活動の影響」の寄与率の定量的な評価は、十分に行われていませんでした。一般的に、気候変動のシミュレーションは大気海洋結合モデル(地球全体の大気・海洋を計算するコンピュータシミュレーションモデル、以下CGCM)を用いて行われています。CGCMでは、長期的な気候の変化傾向を調べることを目的に実験が行われ、50年から100年スケールの変化傾向を再現することができます。一方で、CGCMにはそもそも観測された自然変動の情報を与えていないため、自然変動の影響が顕著になる短期の気候変動の再現性は悪くなります。本研究では、大気大循環モデルを用いて海洋の自然変動、および人間活動の影響を考慮したアンサンブル実験(用語説明参照)を行い、北半球での猛暑の発生頻度変動の要因を解明することを試みました。

2.モデルによる実験と観測データ

東京大学大気海洋研究所・国立環境研究所・海洋研究開発機構が共同で開発した最新の大気大循環モデルMIROC5A(CGCMであるMIROC5の大気部分;以下、モデル)を用いて、1949年から2011年にかけての気候再現アンサンブル実験(10メンバー、用語説明参照)を行いました。観測された海面水温・海氷のデータセット、二酸化炭素濃度や大気汚染物質排出量、土地利用変化などの人為起源外部要因と、火山噴火と太陽活動の自然起源外部要因の情報をモデルに与えることで、過去の気候を再現しました。加えて、感度実験を行うことで、①海の表層の温暖化を通した人間活動の影響(ASST効果)、②海の表層の温暖化以外の人間活動の影響(二酸化炭素濃度の上昇等を通した陸面の直接的な昇温;ADIR効果)、③自然起源外部要因(火山噴火と太陽活動変化)と自然変動の効果(NAT効果)を求めました。実験の結果は、複数の地上気温観測データセットと比較して検証を行ったほか、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次報告書に貢献した、20のCGCMによる気候再現実験の結果とも比較しました。

3.結果

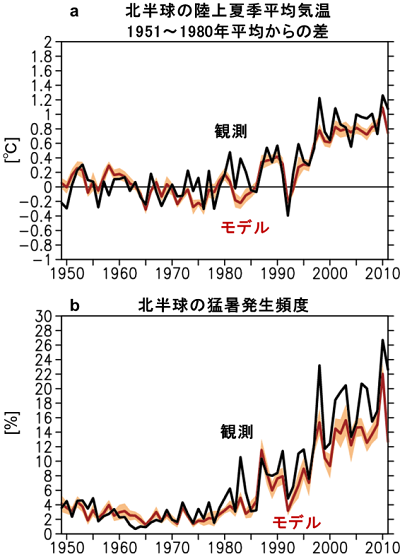

図1に、北半球陸上で平均した、各年の夏季(6~8月)平均気温と猛暑頻度(定義については用語説明を参照)を示します。モデルは、ピナツボ火山噴火(1992年の低温)やエルニーニョ・ラニーニャ(1998年の高温など)をはじめとした自然変動の影響による年々変動に加え、気温上昇や猛暑増加のトレンドもよく再現しています。CGCMを用いた実験では長期トレンドは再現できますが、年々の変動(火山噴火の影響を除く)は正確に再現することができません。最近15年間に着目すると、世界的な平均気温(主に海上の気温によって決まる)の上昇は停滞傾向にある中で、北半球陸上の猛暑の頻度は変わらず増加傾向にあることがわかります。

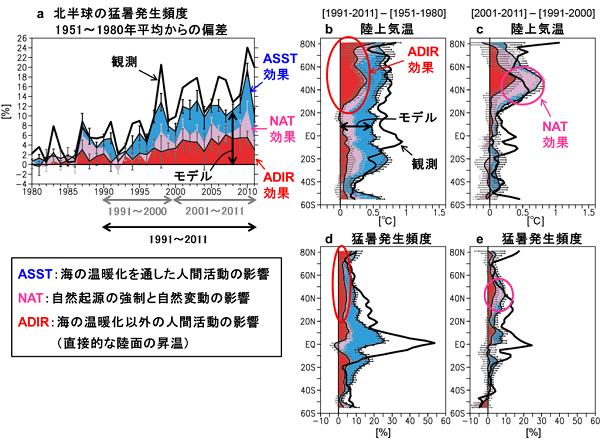

猛暑の頻度の増加要因を分析するため、図2に1981年以降の変動の様子を詳しく示します。モデル実験で得られた値を①ASST効果、②NAT効果、③ADIR効果の三つに切り分けます。長期的な増加トレンドに対しては、海の表層の温度上昇(ASST)が最も重要であるのに対し、ASSTは最近15年間の増加傾向には寄与していません。ADIR効果は、大気中の二酸化炭素濃度の上昇と同様に、ほぼ一定のスピードで増加し続けており、これが近年の猛暑の頻発の一因となっています。さらに、NAT効果も近年の猛暑頻度を増やしています。

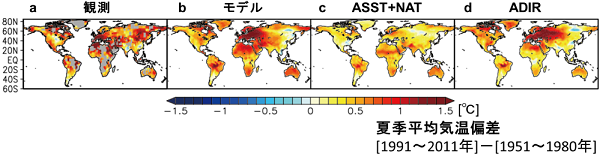

期間・緯度ごとの違いに着目すると、ADIR効果は亜熱帯から中・高緯度にかけての陸上で、気温を上げ、猛暑頻度を増やしていることがわかります。これは、人間活動の影響が海の温暖化を通して働く場合と、直接的に陸面に働く場合とで、緯度によって相対的な重要度が変わる(図3)ためです(Kamaeほか 2014)。つまり、海の表層の温暖化が停滞傾向にあっても、人間活動によって亜熱帯から高緯度にかけての猛暑が増えることが明らかになりました。

4.今後の展望

本研究により、近年は自然変動によって海の表層の温暖化が停滞していても、人間活動の影響で陸面の温度が上がるため、猛暑の頻度が押し上げられていることが明らかになりました。また、平均気温上昇の停滞が終了した時には、猛暑が発生しやすい地域が大きく変わることも示唆されました。

今後20~30年間の近未来の気候変動を予測するためには、人間活動と自然変動の両者の影響を正確に評価する必要があります。継続的なモニタリングによる注意深い観察、気候モデルの改良、変動メカニズムの解明に向けた取り組みを続ける必要があります。

なお、本研究は文部科学省の気候変動リスク情報創生プログラム、および日本学術振興会の科学研究費助成事業26281013、26247079の支援を受けて実施されました。

発表論文

“Kamae, Y., H. Shiogama, M. Watanabe, and M. Kimoto, 2014: Attributing the increase in Northern Hemisphere hot summers since the late 20th century. Geophysical Research Letters, doi:10.1002/2014GL061062

紹介記事

“Hotter summers despite hiatus”. Nature, 511, 386, doi:10.1038/511386c.

参考文献

用語説明

「猛暑、熱波」

猛暑は、ここでは6~8月のうち、一か月で平均した気温が「基準期間の平均値より標準偏差の2倍以上高い」に該当する月で定義している。この基準はHansenほか(2012)などで用いられた定義を利用している。この定義は、気象庁が用いる「猛暑日」という用語(日最高気温が35℃を上回る日)とは異なる。また、似た意味で用いられる「熱波」(heat wave)は、「日最高気温が平年値よりも5℃を上回る日が連続して5日以上続くこと」で定義されることが多いが、場合によっては別の基準が用いられることもある。

「ハイエイタス(地球温暖化の停滞)」

世界平均した気温の上昇が、過去15年程度の期間で遅まっている現象。元の意味は「中断」。渡部(2014)で詳しく解説されている。

「アンサンブル」

初期条件のみを少しずつ変えて実施した一連のシミュレーションをアンサンブル、その中の個々の計算をメンバーと呼ぶ。アンサンブルシミュレーションは、個々のメンバーで生じるゆらぎ(ノイズ)を相殺し、外部強制に対する応答(シグナル)をより効果的に検出するために行う。

「太平洋十年規模振動(Pacific Decadal Oscillation; PDO)」

北太平洋中央部と赤道東部太平洋とで広域の海面水温偏差が入れ替わる振動現象。十年から数十年程度の周期を持つ。負のPDOは、熱帯では東太平洋の海面水温が下がり、ラニーニャ状態が卓越することと対応している。

http://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/climate/knowledge/pdo/pdo_doc.html

「大西洋数十年規模振動(Atlantic Multidecadal Oscillation; AMO)」

20年から40年程度の周期で、北大西洋全体の海面水温が振動する現象。

http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/AMO.html

問い合わせ先

独立行政法人国立環境研究所 地球環境研究センター

気候モデリング・解析研究室 特別研究員 釜江陽一

電話:029-850-2530

E-mail: kamae.yoichi(末尾に@nies.go.jpをつけてください)