エアロゾルの変化を分子レベルで探る

Summary

大気中でエアロゾルがどのように変化していくのかというメカニズムの解明は、気候変動の理解と大気汚染物質の健康影響評価の両方の観点で鍵となります。しかし、従来の室内実験による研究では、反応が起こる「舞台」である気体-液体の境界(気液界面)で起こる化学反応を測定することはできませんでした。私たちは、気液界面で起こるエアロゾルのエイジングとその「老廃物」を明らかにしました。

エイジングは本当に「老化」か

空気中に浮遊するエアロゾルは、気体の酸化剤であるオゾンやヒドロキシルラジカル(OHラジカル)と空気-エアロゾルの境界で反応を起こします。その結果、エアロゾルの放射強制力(気候に対して与える放射の大きさ)やヒトへの毒性が変化します(コラム2参照)。エアロゾルの変質過程は「エイジング」と呼ばれていますが、その詳細なメカニズムはまだよくわかっていません。このことが気候変動予測とPM2.5のヒトへの毒性評価を難しくしています。

これまでの研究では、エイジングとは主に「酸化反応」であり、化合物中の炭素Cに対する酸素Oの割合(O/C比)が増える方向に反応が進むと考えられていました。例えば、大気エアロゾルに含まれているカルボン酸は、エイジングが進むと徐々に炭素鎖が短くなることが知られています。これはOHラジカルが開始剤となる反応によって、炭素鎖が切れるからです。また、同時に酸素Oを含むアルコール基、ケトン基、カルボキシル基が新たに増えて、エアロゾル内のO/C比が高くなります。

ところが、気体オゾンによるエアロゾルのエイジングでは、逆に炭素数が大幅に増えてエアロゾル内のO/C比が低くなるケースがあることが最近の研究によってわかってきました。例えば、β-カリオフィレン(分子量204、炭素数15)とピノン酸(分子量184、炭素数10)を含むエアロゾルが、気相のオゾン(分子量48)と不均一反応を起こすと、空気-エアロゾルの界面に分子量471(=204+48+184、炭素数25)の低揮発性のα-アシルオキシヒドロペルオキシドという過酸化物ができます(コラム3参照)。このように、エイジングには分子量が「引き算」ではなく、「足し算」の化合物ができるケースもあるのです。「足し算」の場合、エアロゾルの構成成分の揮発性が大幅に低くなるため、エアロゾルが安定化することを意味します。このようなケースでは、エイジング(老化)が実は成長にも関与している、と言えるかもしれません。

このような、エアロゾルのエイジングを考えるうえで重要な反応が起こる「舞台」が気液界面です。気液界面は均一な媒体とは異質な媒体です。例えば、気液界面には特定の化学種が濃縮されて存在し、そこでの反応速度は液中と比較して千倍以上になる例も報告されています。

気液界面の反応をどうやって測るか?

気体が液体に取り込まれる過程を調べる実験法には、フローチューブ法や液滴トレイン法などがあります。これらの方法では主に取り込み係数(γ)と呼ばれる「気体分子の液体への衝突数に対する気体分子の消失数の比」が得られます。また気液界面の成分を検出する方法としては非線形分光法や原子間力顕微鏡などがあります。

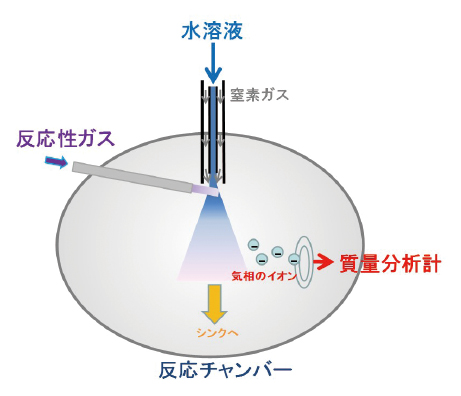

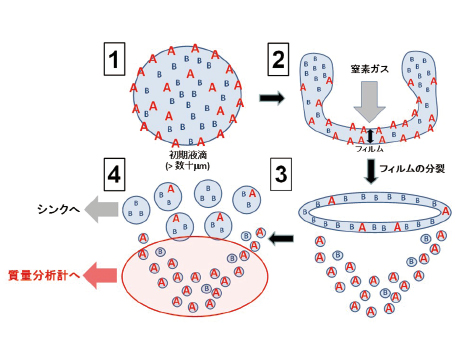

私たちは独自に開発した気液界面反応を測定する方法を用いて研究しています。この方法では、空気-液滴の気液界面約1nmで起こる化学反応を調べることができます(図5、6)。短いタイムスケールで(10マイクロ秒以下)、また常温・大気圧で実験できることに特徴があります。例えば植物起源のBVOCであるテルペンを含んだ液滴にオゾンなどの反応性ガスを吹き付けると、気液界面に生成する成分を選択的に検出することができます。またレーザー光を照射するとOHラジカルやハロゲン原子の不均一反応を調べることも可能です。

エイジングによって生成する「老廃物」は何か

テルペンを含むエアロゾルが大気中でオゾンと反応すると、クリーギー中間体を経て、様々な過酸化物になることがわかってきました。では、このようにエイジングで生成した過酸化物は、その後どうなるのでしょうか?

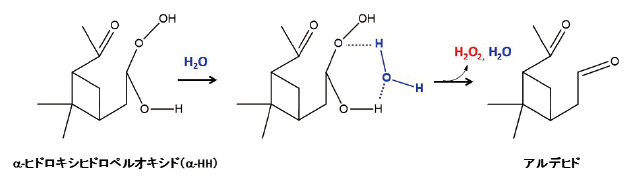

これまでの予想では、エアロゾル中の過酸化物は熱や光、金属イオン触媒によって分解して、ROラジカルとOHラジカルになると思われていました。ところが最近の私たちの研究によって、クリーギー中間体が水と反応してできる過酸化物(α-HH)は、エアロゾル中の水と反応して、過酸化水素(H2O2)とアルデヒドになることがわかりました(図7)。例えば、α-ピネンとオゾンの反応でできるα-HHは、体積比で50%の水を含む溶液中では、ほぼ20分以内に過酸化水素とアルデヒドになります。ここで重要なのは、α-HHという過酸化物が、H2O2という別の過酸化物に変換されているだけ、つまり、過酸化物の総量は減らないということです。

エアロゾルを構成する成分の中でも特に反応性が高いα-HHは、ヒトへの毒性とエアロゾルの酸化力に関与する重要な化合物だとこれまで考えられてきました。ところが、実際のエアロゾル中では、α-HHは豊富に含まれる水と反応して、すぐに過酸化水素に変化していることが示唆されました。

この結果がメカニズムの解明にもたらす影響は、以下の2点にまとめられます。フィールド観測やチャンバー実験でフィルター上に集められたエアロゾル中のα-HHは、その後の処理や保管の過程で水と触れることで、H2O2とアルデヒドに変質している可能性があります。つまりエイジングされたエアロゾルに本来含まれるα-HHの量を過小評価しているかもしれません。

もう一つはエアロゾルの毒性に関してです。エアロゾルの有害性の犯人として有力視されてきたのは、α-HHなどの過酸化物です。これは先述の通り、過酸化物がROラジカルとOHラジカルを発生すると想定されてきたからです。しかし、実際には水が存在する環境(多くのエアロゾル中や肺胞)では、すぐにH2O2に変化していることが予想されます。つまり、エアロゾルの有害性の真犯人はH2O2という「老廃物」であることが示唆されます。H2O2は水に非常によく溶ける分子で、生体内の代表的な活性酸素としても知られています。今後、エアロゾル中に含まれるH2O2とその他の成分が肺胞の表面で引き起こす反応を研究することが必要です。