グローバルなメタン収支

特集 マルチスケール温室効果ガス観測

【環境問題基礎知識】

伊藤 昭彦

メタン(CH4)は、人為的な地球温暖化に対して二酸化炭素(CO2)に次ぐ寄与を持っており、そのグローバルな収支を理解することは非常に重要です。大気中でメタンが増加すると、それ自体の温室効果に加え、対流圏のオゾンや成層圏の水蒸気への影響を介した間接的な効果がはたらきます。そのため、過去の温度変化へのメタンの寄与を合計するとCO2の約58%にも相当すると考えられています。またメタンは、30億年ほど前には地球大気の主成分の1つだったという説があり、現在でも天然ガスとして人間社会に欠かせない資源であるなど注目すべき性質を持っています。ここでは現在のグローバルなメタンの循環と、それに関係する研究課題を説明します。

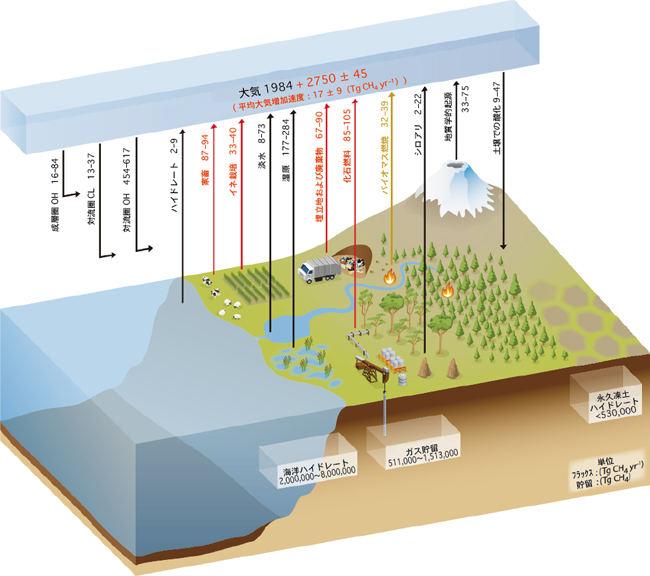

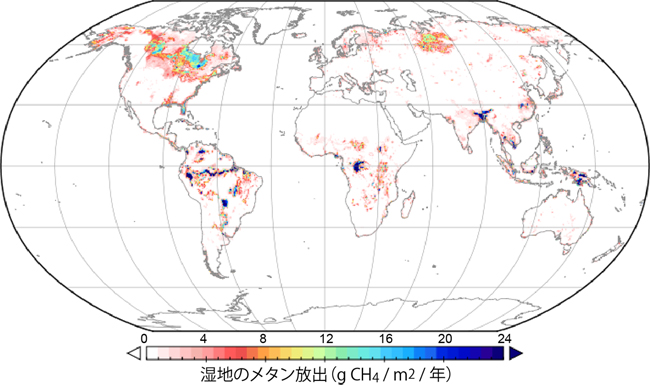

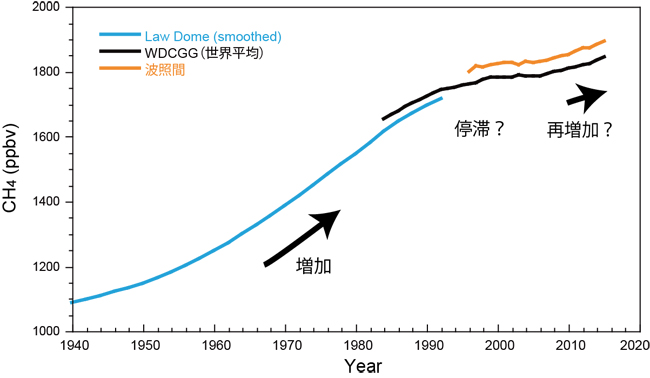

大気中のメタン濃度は、産業革命前までは650ppbv程度でしたが、現在では1800ppbv以上にまで増加しています(1ppbvは体積の10億分の1を占めることを表します)。大気へのメタン放出源には人為起源と自然起源のものがあり、それぞれ種類が多く(図1)分布も不均一です。基本的には複雑な構造の有機物が酸素不足の状態で分解される時にメタンが作られます。代表的な自然起源の放出源として湿原があります(図2)。湿原は、大部分が水浸しの嫌気条件にあり、そこでは酸素を使わず有機物からエネルギーを得ている微生物のはたらきで多量のメタンが生成されています。また、牛などの反芻(はんすう)動物や白アリの体内でも、摂取した植物を胃腸に棲む微生物が分解する際にメタンが作られます。意外なところで、火山や山火事に伴う放出もあります。これは枯死物などが燃える際に不完全燃焼が起こるとメタンができるためです。これら自然起源のメタン放出量は年間で3億トン(メタン重量)ほどと考えられています。基本的にそのほとんどは、大気中のオキシダント(OHなど)との反応によって消滅していますが、一部は乾燥して酸素が豊富な土壌中で(湿原とは別の)微生物に利用されます。また意外なことに、水が豊富にある海洋からのメタン放出は無視できるほど小さいですが、それはメタンの材料となる有機物が少ないことや、海水に多量の酸素が溶存しているためメタンができにくいことで説明できます。産業革命前までは、以上のような地表からの放出量と大気中での消滅量が釣り合っていたため、大気中の濃度はほぼ一定を保っていました。しかし、前述のように大気中濃度が増加してきたのは、様々な人為起源放出が加わってきたためです。アジアを中心に営まれている稲作は、水田つまり人工的な湿原を用いており、大きなメタン放出源となっています。同様に牛や羊などの家畜飼育も大きな寄与があります。これら農業に関する放出は、産業革命前から存在していましたが、近年の人口増加や食生活の変化が大幅な放出増加を招いています。さらに重要な放出源は、天然ガスなどの化石燃料採掘に伴うもので、ガス田やパイプラインからの漏出などが含まれます。またゴミなど廃棄物やそれを用いた埋立地からのメタン放出も無視できません。これら人為起源の放出量は自然起源に匹敵する規模に達しており、そのうちの大部分はやはり大気中で消費されます。しかし、比較的少量ながら大気に残る部分(年間17百万トン前後)があるため、大気中のメタン存在量は産業革命前の24億50百万トンから現在の47億34百万トン以上へと増加しているのです(図1)。

グローバルなメタン収支のあらましは上記の通りですが、未解明な部分はたくさん残されています。近年の大きな謎は、1990年あたりから大気中のメタン濃度の上昇速度が大きく十年規模で変動している点です(図3)。1980年代までは、放出量の増加に伴って比較的単調に増加していました。それが1990年代に入った頃から顕著に増加速度が鈍り、一時は減少に転じたことすらありました。その考えられる原因は、放出量の減少、消滅速度の増加、あるいはその両方ですが、まだ結論は出ていません。これまで観測やモデルを用いて様々な仮説が検討されており、メタン発生源の違いを反映する同位体比の測定データに基づいて化石燃料や水田からの放出量が減少してきたことが示されていますが、決め手に欠いています。というのも、湿原など自然起源の変動には大きな不確実性が残されているためです。実際、2007年頃から大気中のメタン濃度は再び増加に転じていることが観測されていますが、それを人為起源だけで説明することは困難です。近年の産業活動が目覚ましい中国やロシアなどの国々からの排出量は増加してきた可能性が高く、しかもその推計値に大きな誤差があることが指摘されています。別の不確実要因は、北半球の高緯度に分布する広大な湿原やツンドラからの放出量です。これらの多くは永久凍土上に分布しており、温暖化に伴う凍土の融解が予期せぬ大量のメタン放出につながることが危惧されています。西シベリアやカナダのハドソン湾岸の低湿地は現在も大きなメタン放出源となっており(図2)、気候変動がどのような影響を与えるかが注目されます。一般に温度上昇は微生物活動を活発化するのでメタン放出は増加しそうですが、気候の変化状況によっては降水量が減少し乾燥することで湿原そのものが失われる場合も考えられます。さらに、近年、メタンに関連して注目されるのがメタンハイドレートです。低温高圧下では、メタンは水とともにシャーベット状のメタンハイドレートになって存在します。地球上では、その多くはアクセスが困難な深海底にあると考えられます。日本のように化石燃料に乏しい国では、それでも資源として採掘の可能性が探られています。ところが、北極海の比較的浅い海底に存在するメタンハイドレートのうち一部が不安定化し、海水を経て大気に放出されている可能性が指摘されています。古気候の研究によると、数万年スケールの気候変動の中では、メタンハイドレートの大量放出が急激な温室効果をもたらした事例があるとされます。しかし、今後数十年程度の温暖化の中でどのような挙動を示すかを予測することは難しいのが現状です。IPCCなどの温暖化予測で用いられる地球システムモデルでも、最近はメタン収支の変動が気候に与える効果(フィードバック)を導入する方向ですが、ここで述べたような不確実要因の存在が大きな問題となっています。

最後に、メタンをめぐる温暖化対策と研究の現状をご紹介します。大気中でのメタンの平均滞留時間は10年程度ですが、これは他の温室効果ガスであるCO2や一酸化二窒素(N2O)よりも短く、放出量を抑えることで大気中濃度の低下につなげられる可能性があります。前述のように、メタンの総放出に占める人為起源の寄与は半分に近く、それを抑制することは温暖化対策として必要かつ効果的と考えられます。化石燃料採掘に伴う漏出の抑制は技術的にも可能性がありますが、当然コストのかかる対策であり、発展途上国などでどこまで徹底できるかは未知数です。水田や家畜の管理による対策も検討されていますが、そこでは食料生産との兼ね合いも考えなければなりません。温暖化の緩和には信頼性の高い予測に基づく政策が必要であり、そのためのしっかりとした科学的根拠を与えるのが研究者の使命です。具体的な活動として、Global Carbon Project(GCP)では、2016年からグローバルなメタン収支に関する統合解析を行っています。これは、大気濃度や各種の放出源に関する観測やモデルなどの評価データを世界中の研究者が持ち寄り、現状でベストと考えられるメタン収支の全体像を求めようとするものです。国立環境研究所では独自の観測・モデル研究を行っていますが、複数の研究者がGCPによる統合解析にも参加してメタンに関するデータの提供や解釈に貢献しています。

執筆者プロフィール:

家庭菜園を楽しめるようになりました。今年はトマト、キュウリ、オクラ、ナス、ゴーヤ、シソ、ピーマンに挑戦しています。その実りを享受するだけでなく、失敗を通じて自然の厳しさも学ぶ今日この頃です。